🔥 1968년 5월 혁명과 프랑스 미술계의 변화

(키워드: 68혁명, 미술과 저항, 정치적 예술, 학생운동)

1968년 5월, 프랑스는 역사적인 학생·노동자 총파업과 거리 시위를 겪으며 사회 전반에 걸쳐 거대한 변화의 물결을 맞았다. 이 혁명은 단순한 정치적 시위가 아니라, 기존 권위와 체계에 대한 근본적 거부와 재구성 요구였으며, 이는 예술계에도 직접적이고 지속적인 영향을 미쳤다. 파리의 예술대학, 특히 **국립장식미술학교(École des Beaux-Arts)**의 학생들은 직접 거리로 나가, 정치 슬로건과 시각언어가 결합된 포스터, 그래픽, 설치물을 제작하여 **‘미술은 투쟁의 도구’**라는 새로운 역할을 자각하게 된다. 이 과정에서 ‘아뜰리에 팝퓰레르(Atelier Populaire)’ 같은 집단이 조직되어 정치적 메시지를 담은 실크스크린 포스터를 대량 제작했고, 이는 거리의 무기이자 예술의 새로운 형식으로 기능했다. 이 시기를 통해 프랑스 미술은 사회참여와 집단 창작, 메시지 중심 미술이라는 새로운 가치 체계를 형성하기 시작했다.

🎨 정치성과 집단성: 미술의 사회적 역할 재정의

(키워드: 집단 창작, 사회적 미술, 반권위주의, 참여형 예술)

1968년 이후 프랑스 미술은 작가 개인의 창조성보다는 집단적 실천과 사회적 메시지를 중시하는 방향으로 변화했다. 이는 기존의 엘리트 중심 미술관, 상업적 미술시장에 대한 저항으로 나타났고, 미술의 정치적 역할과 책임이 강조되기 시작했다. 많은 작가들은 개별적 작업실을 떠나 공공장소, 거리, 대학, 노동 현장 등에서의 실천을 통해 대중과의 직접적인 소통을 시도했다. 이때부터 **미술이 더 이상 '보여지는 예술'이 아닌 '참여되고 행동하는 예술'**로 자리매김하게 된다. 포스터, 벽화, 대중 행위미술(퍼포먼스) 등은 누구나 접근 가능한 형식으로 인식되었고, 이는 이후 사회운동과 예술의 긴밀한 연결 구조를 낳았다. 또한 미술 교육에서도 권위주의적 예술관에서 벗어나, 자유로운 비평, 현장 중심의 실험, 공동 창작의 가치를 강조하는 방향으로 제도적 변화가 이루어졌다. 이는 프랑스 미술이 ‘창작’ 이상의 기능을 갖는다는 사회적 인식의 전환점이었다.

🧩 주요 작가와 예술 실천 사례

(키워드: 에르네스트 피뇽-에르네스트, 크리스티앙 볼탕스키, 비판적 리얼리즘)

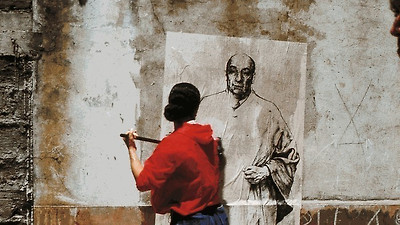

이후 수십 년간, 프랑스 미술은 다양한 형태의 사회참여 예술을 실험하며 변화해왔다. 대표적인 작가 중 하나인 **에르네스트 피뇽-에르네스트(Ernest Pignon-Ernest)**는 거리와 건물 벽면에 시대적 메시지를 담은 대형 드로잉과 포스터를 붙이며, 공공공간에서의 예술 실천을 선도했다. 그의 작업은 역사적 사건이나 사회문제를 소재로 하여, 관객이 직접적인 현실과 마주하도록 유도했다. 또한 **크리스티앙 볼탕스키(Christian Boltanski)**는 기억, 죽음, 정체성을 주제로 한 설치미술을 통해, 전쟁과 폭력의 사회적 상처를 예술로 환기시키는 작업을 이어갔다. 이외에도 미디어 아트, 영상 설치, 도시 개입 예술 등을 통해 다양한 작가들이 현실에 반응하고 비판하는 예술 형식을 모색했으며, 이는 프랑스 현대미술의 중요한 지향점으로 자리잡았다. 이들은 예술을 통해 사회를 변화시키려는 의지를 공유하며, 예술가의 윤리적·정치적 책임을 중심에 두는 철학을 발전시켰다.

🌍 오늘날까지 이어지는 사회 참여 예술의 흐름

(키워드: 참여예술, 비평적 미술, 공공미술, 문화운동)

프랑스에서 1968년의 영향은 단지 일회적인 사건이 아니라, 예술과 사회의 관계를 영구적으로 재정의한 전환점이었다. 오늘날까지도 프랑스 현대미술은 공공미술, 지역 기반 프로젝트, 참여형 전시, 정치적 퍼포먼스 등을 통해 사회적 기능을 강조하는 경향을 유지하고 있다. 예를 들어, 최근에는 이민, 젠더, 환경 문제 등을 주제로 한 전시와 작업들이 활발히 이루어지고 있으며, 예술이 사회적 대화와 실천의 공간이 되는 것을 추구한다. 또한 미술관과 문화 기관은 단순한 작품 전시 공간을 넘어, 시민 토론, 교육 프로그램, 공동 창작 플랫폼을 운영하며 예술을 사회적 경험으로 확장시키고 있다. 1968년의 유산은 여전히 살아 있으며, 예술은 저항의 언어, 사회 인식의 도구, 공동체 재구성의 수단으로 기능하고 있다. 프랑스 미술은 이를 통해 오늘날에도 예술의 사회적 역할과 가능성에 대한 깊은 질문을 지속적으로 던지는 존재로 남아 있다.

'프랑스 회화의 역사' 카테고리의 다른 글

| 「프랑스 미술의 세계화: 국제 비엔날레와 프랑스 작가들」 (0) | 2025.06.26 |

|---|---|

| 「프랑스 공공미술의 발전과 도시재생」 (5) | 2025.06.25 |

| 「프랑스 미술과 철학: 사르트르, 보부아르, 푸코의 시각에서」 (5) | 2025.06.24 |

| 「프랑스의 사진예술: 다큐멘터리에서 예술로」 (0) | 2025.06.24 |

| 「프랑스 현대미술과 개념미술의 전개」 (0) | 2025.06.24 |

| 「누보 레알리즘과 오브제 미술의 등장」 (0) | 2025.06.23 |

| 「제2차 세계대전 후 프랑스 미술의 재건과 흐름」 (0) | 2025.06.23 |

| 「20세기 프랑스 추상미술의 발전과 실험」 (0) | 2025.06.23 |